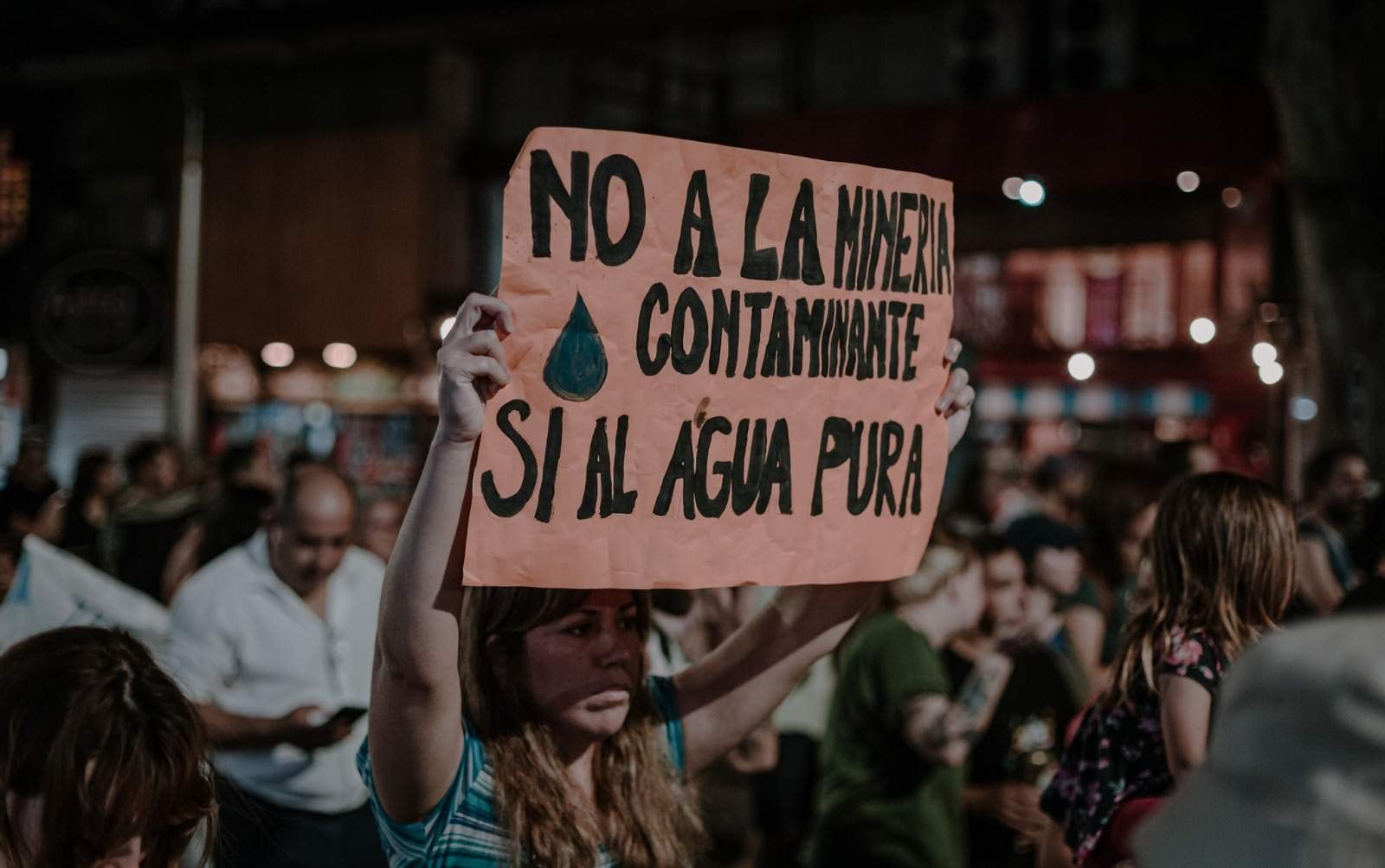

Congreso Latinoamericano de la Niñez

Ponencia plantea el despojo territorial como base de la mortalidad de infancias indígenas

Las autoras, abogadas salteñas, sostienen la necesidad de contemplar al territorio como soporte de la identidad y comunidad en estas poblaciones. Y proponen la interculturalidad para abordar las cuestiones que atañen a los derechos de las infancias originarias en su territorio.