La naturalización de los fenómenos sociales constituye uno de los mecanismos más eficaces para legitimar algunos hechos y censurar otros. Fenómenos sociales con presuntas raíces naturales logran postularse como parámetros normativos, como normas que definen un sentido común de lo aceptable.

La economía, al igual que otros órdenes de la vida social, está atravesada por la naturalización de sus prácticas. Distintas vertientes teóricas lograron naturalizar una de las múltiples formas culturales que adopta el intercambio económico a lo largo de la historia: el mercado. Mediante una compleja conjugación de supuestos y leyes, se erigió un modelo básico que participa como axioma en el razonamiento occidental. En él hay supuestos que operan como premisas, tales como la presunción de una natural insuficiencia de los medios disponibles, o como la identificación del comportamiento racional con la maximización de beneficios individuales. Y hay leyes, tales como la elemental ley de la demanda, o como la crucial ley de la utilidad marginal decreciente. Los supuestos y las leyes del mercado se multiplican y complejizan pero, a imagen y semejanza de la física, se presentan como leyes naturales de cumplimiento inexorable en condiciones adecuadas, cuyo pleno funcionamiento determinará el comportamiento de los objetos involucrados de acuerdo a un ordenamiento naturalmente dispuesto.

Este esquema explica que siempre que no se interfiera sobre la mecánica naturalmente predeterminada de las leyes del mercado, la economía podrá demostrar su virtuosa perfección: sería el caso de los “mercados de competencia perfecta”, garantes de un equilibrio en el que los precios se sitúan allí donde toda la oferta es demandada y toda la demanda es satisfecha; el libre funcionamiento de las leyes del mercado conduciría entonces a un sistema eficiente en la asignación de recursos disponibles. En otros términos: el “mercado de competencia perfecta” habría de constituir la forma natural de la economía. La mano del hombre debería circunscribirse a garantizar condiciones de asepsia, pues una mayor injerencia humana en aquella biósfera autónoma no generaría más que “fallas” –o mercados de competencia “imperfecta”–, perturbando con su contaminación las condiciones necesarias para que el ecosistema opere de acuerdo a sus propias leyes.

La validez universal de los supuestos en los que este esquema se sostiene ha sido largamente cuestionada. Por caso, la clásica tesis de Sahlins venía a demostrar que la escasez no es un atributo intrínseco de los recursos sino una relación, históricamente definida por cada sociedad, entre los medios y los fines. Sen, entre tanto, puso en cuestión la equivalencia inmanente entre racionalidad y maximización del bienestar personal, ya que el supuesto de la búsqueda invariable del interés propio en cada acto implica la arbitraria exclusión de otras consideraciones, como el compromiso o la simpatía, igualmente constitutivas de la racionalidad económica. Sólo es posible sostener la universalidad de estos supuestos si se deslindan del análisis económico las singularidades culturales y las contradicciones sociales históricamente situadas, omitiéndolas o relegándolas como exterioridades.

Sucede que la economía está inherentemente encastrada en instituciones no económicas. Y aquellas leyes postuladas como naturales son, antes bien, reglas sociales gobernadas por actores definidos, instituciones sociales tan reales como las normas jurídicas legisladas. La economía siempre se encuentra regulada por instituciones sociales, aun cuando las formas que adopten contribuyan a invisibilizarlas, mimetizándolas con una impersonal naturaleza. El desafío consiste, por lo tanto, en identificar cuáles instituciones regulan el funcionamiento económico y de qué manera.

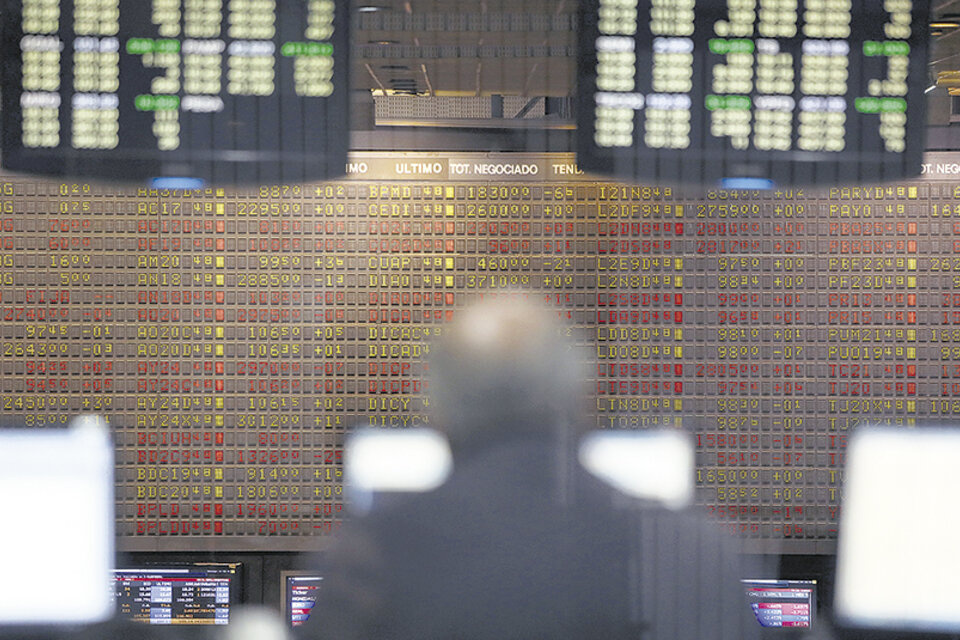

Consideremos el caso del mercado cambiario. El levantamiento de las restricciones a la compra de divisas para atesoramiento representa un estandarte de la “desregulación”, promoviendo un “libre” funcionamiento de las leyes del mercado cambiario que, de acuerdo a aquel esquema, garantizaría la eficiente asignación de los recursos una vez alcanzado su punto de equilibrio. En efecto, el tipo de cambio encontró puntos de equilibrio, que fueron modulándose al costo de un incremento en el déficit de la balanza comercial, una escalada de la deuda pública, la fuga de capitales, la resultante devaluación con su impacto inflacionario y una ostensible suba de tasas. En un capitalismo dependiente que experimenta una acelerada financiarización, el impacto se amplifica al traducirse como un aumento de la morosidad en los créditos personales y dificultades para los deudores hipotecarios indexados por UVA, recordando en clave local al germen de una crisis que azotó los centros del capitalismo años atrás. Y evidenciando que los equilibrios logrados por la liberalización del mercado cambiario benefician al sector económico que administra y liquida divisas. En suma: lejos de un libre funcionamiento o de un equilibrio natural, son los genuinos intereses de un sector definido los que regulan al mercado, ejerciendo un control institucional tan invisibilizado como eficaz.

Las reglas con que determinados sectores sociales controlan el mercado son traducidas como leyes de la naturaleza, impersonales e inexorables. La legitimidad que confiere su naturalización permite postularlas como normas, y oponerlas a otros criterios de coordinación económica, no orientados por la maximización de utilidades individuales o corporativas, que caen en la ilegitimidad bajo la presunción de antinaturales. Esta oposición se perpetúa como axioma en el sentido común, traduciendo al sistema de legitimación teórica como política económica. O como un paradigma mercado-normativo, cuya decodificación viene a recordarnos que no existe economía por fuera de la historia. Que toda naturaleza es cultural. Y que toda economía es política.

* Doctor en Historia. Investigador UBA-Conicet.