Fragmentos de un paseo por la libertad interior

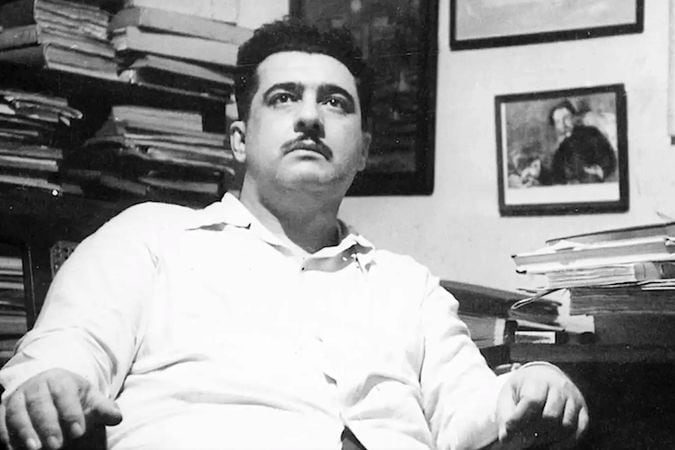

Guillermo David presenta "La risa de las mucamas"

Fragmentos, crónicas minúsculas, anécdotas. Miscelanea. Estas palabras de micro géneros literarios se vienen a la mente cuando se avanza en la lectura de La risa de las mucamas (Caterva) de Guillermo David. Como un antropólogo cultural a quien sueltan por los laberintos de una ciudad imaginaria, David narra, entretiene y polemiza con muchas de las cosas de este mundo.