El rescate de las figuras de Francisco Bilbao, Alejo Peyret, Bartolomé Victory y Suárez y Serafín Álvarez

Horacio Tarcus y los socialistas perdidos de la Argentina

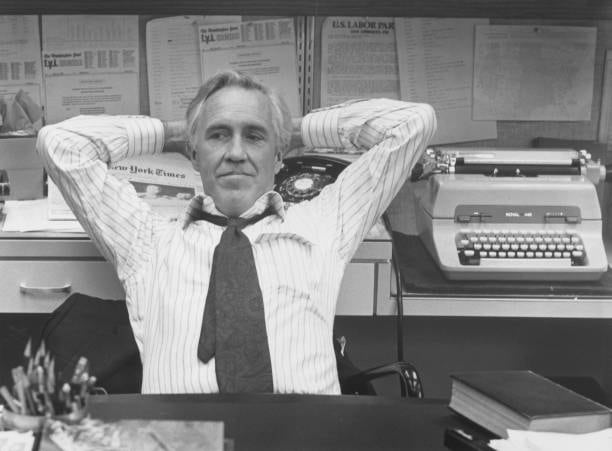

Profesor, investigador y uno de los fundadores del archivo de la cultura de izquierda CEDINCI, Horacio Tarcus continúa profundizando el estudio acerca del desarrollo de las ideas socialistas en la Argentina en dos tomos titulados Los exiliados románticos, que publica el Fondo de Cultura Ecónomica. En esta obra se despliega y analiza a fondo la tarea intelectual y política del chileno Francisco Bilbao, el francés Alejo Peyret y de los españoles Bartolomé Victory y Suárez y Serafín Álvarez. Suerte de antecedentes o eslabones perdidos del socialismo moderno de Juan B. Justo y José Ingenieros, fueron también influyentes formadores de la Argentina moderna de la segunda mitad del siglo XIX.