![]()

![]()

![]() Viernes, 21 de febrero de 2014

| Hoy

Viernes, 21 de febrero de 2014

| Hoy

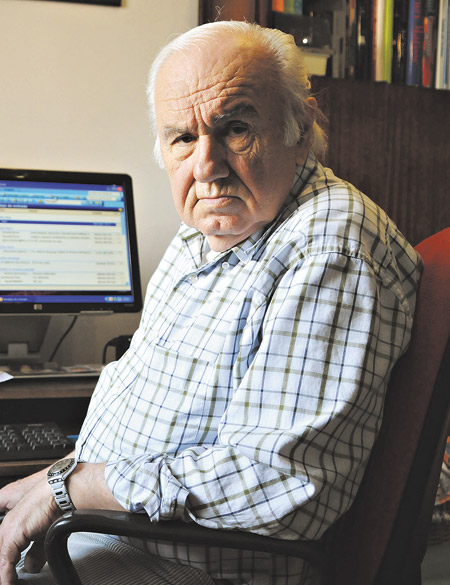

VERANO12 › ANTONIO DAL MASETTO

Mariposa

El hombre ha estado caminando al azar durante horas por las calles de la ciudad. ¿Qué lo atormenta? Su pesar tiene un nombre. Nombre de mujer. En este hombre que camina y camina hay algo irresuelto con respecto a esa mujer. Debe tomar una determinación. No es una determinación que vaya a modificar nada, todo está ya definido desde hace un tiempo, los hechos no cambiarán, no depende de su voluntad. Es en sí mismo donde el hombre debe resolver ese algo, dentro de sí, hacia adentro. Tal vez simplemente se trate de aceptar. Nada más que eso: aceptar. Pero no es fácil.

Regresa al edificio donde vive y al mirarse en el espejo del ascensor descubre que tiene una mariposa posada sobre el hombro izquierdo. Son las ocho de la noche, lo sabe porque acaba de mirar el reloj. Mientras el ascensor sube hasta el sexto la mariposa trepa por el cuello y el pelo del hombre y va a colocarse en la parte superior de su oreja izquierda. Al llegar al sexto, al hombre le cuesta apartarse del espejo y cuando se decide lo hace con cuidado, como alguien que lleva una carga preciosa. ¿Se lo imaginan recorriendo el pasillo hasta la puerta de su departamento con la mariposa en la oreja? ¿Pueden verlo caminando con el cuello rígido, sorprendido, complacido, extrañamente gratificado?

Va directamente a pararse frente al espejo del living. La mariposa sigue ahí. El nombre de la mujer que lo acompañó durante todo el día, la imagen de la mujer, se mezclan con esta presencia de la mariposa.

El hombre escucha los mensajes del contestador telefónico, levanta una persiana, calienta café. Ahora, con la mariposa en la oreja, todo gesto rutinario adquiere un color y un peso nuevos. De tanto en tanto vuelve al espejo. Juega a pensar que la mariposa lo eligió, ¿pero para qué? En una de las idas a la cocina la mariposa abandona la oreja, emprende un vuelo breve y va a pararse dentro de la pileta, sobre el aro metálico del desagote. Tal vez busque agua. El hombre hace que una gota se deslice hacia ella. Parecería que efectivamente la mariposa acepta el agua. Después se desplaza por el fondo de la pileta, intenta subir por una de las paredes, cae y queda echada de costado. El hombre la endereza y la mariposa vuelve a derrumbarse. Quizá se esté muriendo. Quizá vino acá a morir. Son las 9.40.

En la cocina, en una ventanita alta, hay dos macetas con plantas. El hombre toma suavemente a la mariposa de las alas y, estirándose, la coloca contra un tallo. La mariposa se prende, trepa. Se desliza por el lado inferior de una hoja, se detiene y queda colgada con las alas hacia abajo. El hombre se queda un rato observándola y después continúa haciendo sus cosas. A las 10.30, cena. A las once enciende el televisor durante diez minutos y lo apaga. Cerca de la medianoche se desata una tormenta. Llueve, sopla el viento y al mirar por la ventana el hombre tiene la impresión de que la ciudad acaba de inundarse. Quizá la mariposa lo buscó para escapar de la tormenta. A las dos se acuesta. Se duerme rápido pero se despierta apenas pasadas las tres y va a la cocina. La mariposa no volvió a moverse. Durante el resto de la noche el hombre se acuesta y se levanta varias veces. Amanece y la mariposa permanece colgada de la misma hoja. ¿Sigue viva o estará muerta? ¿Habrá realmente venido a morir acá, en su casa?

El hombre inicia su vida de cada mañana. Desayuna con una taza grande de café y le echa una mirada al diario que le dejan delante de la puerta. La tormenta pasó y amaneció con sol. Alrededor de las 9.30, al ir una vez más a la cocina, se encuentra con una sorpresa: la mariposa cambió de lugar. Ya no está colgada como toda la noche, sino parada sobre una hoja, otra hoja. Ahora, alta contra el resplandor del cielo, los colores de sus alas resaltan. Son anaranjadas, con manchas azules y pequeñas pintas oscuras. También las antenas se distinguen nítidas y sensibles en el contraluz. Las idas y vueltas del hombre se reanudan. La mariposa es un pequeño faro en su mañana. También es un interrogante, una esfinge mínima en la ventana de su cocina.

A las diez descubre que otra vez cambió de ubicación. Lo mismo a las 10.30, a las once, a las 11.30 y a las doce, aunque nunca logra sorprenderla en movimiento. A las 12.30 la mariposa no está. Después la descubre aleteando en la parte baja del vidrio. El hombre se queda ahí, viéndola revolotear contra la claridad. Hay algo que debe hacer, pero no está seguro, en él vive una contradicción, la misma que lo acompañó la jornada anterior, durante tantas jornadas anteriores a ésa, mientras caminaba con el nombre de la mujer martillándole la cabeza. Tarda en decidirse. Le cuesta. Le cuesta mucho. Por fin se sube a una silla, toma a la mariposa de las alas, abre la ventana y la lanza hacia afuera. Ve cómo se desvanece rápido en la luz del cielo y la imagen le provoca un sentimiento de pérdida al mismo tiempo que una felicidad breve. Todavía se pregunta: ¿hice lo correcto abriendo la ventana? ¿Debería haberla retenido un poco más? ¿Hice bien en dejarla partir de mí definitivamente?

Poema

Seguramente escribí poemas antes y también después de mis dieciocho años. Pero el que encontré hace poco, en una libreta, en el fondo de una caja, es el único que conservo de esos tiempos. Está fechado. Vaya a saber cómo sobrevivió a tantas mudanzas, viajes, pérdidas y destrucciones de papeles. Del poema en sí no vale la pena hablar. Es una larga queja sacudida por frases dolientes y desgarramientos del corazón. En aquella época yo tenía una gran vocación para el dolor. Estaba convencido de ser un tipo marcado para el dolor y no perdía oportunidad de sufrir. Andaba enredado con una mujer que me llevaba quince años. Su nombre era Livia. Se me había metido en la cabeza que en algo me mentía y que sin duda había otro Fulano dando vueltas por su vida. Estaba destrozado por esa idea, y una noche en que la sospecha martillaba con demasiada fuerza, decidí que debía emborracharme a lo grande y así hundirme y revolcarme bien revolcado en mi pena.

Era una noche ideal para sentirse desgraciado: hacía frío, lloviznaba y soplaba el viento. Me metí en un bar, me tomé un par de ginebras, saqué la libreta y empecé con mi poema. Caminé, entré en otro bar y luego en otro. Y en cada parada llenaba páginas y páginas, y el drama se agigantaba y crecía la certeza de la gran traición. Estaba herido y furibundo. Avanzaba por las veredas con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos y los músculos tensos, con la intención de pegarle un topetazo a cualquiera que viniera de frente y armar una pelea. Pero todo el mundo me esquivaba, así que debía conformarme con patear algunos tachos de basura de tanto en tanto.

Después de andar y andar y encerrar muchos alaridos en mi libreta, sentí que había tocado el fondo del pozo del dolor y que debía hablar con Livia para enrostrarle todo el daño que me había hecho. La llamé desde una pizzería, frente a plaza Once, y cuando atendió arranqué con un discurso que al principio pretendió ser inteligente e irónico, pero que enseguida se desbarrancó y se fue poniendo muy duro e incoherente. Livia escuchó sin interrumpirme y preguntó si quería que viniera a buscarme. Le contesté que se quedara con sus cositas raras y que yo no necesitaba de nadie. Me pidió que por lo menos le dijera dónde estaba. Le grité que en cualquier parte de la ciudad, en cualquier bar, y que después de hablar con ella iría a sentarme en la plaza de enfrente, en el frío de la noche y bajo la lluvia, porque quería estar bien solo para pensar lo que había hecho y lo que haría de mi vida. Y así seguimos un rato, ella indagando y yo cada vez más exaltado, pero sin colgar el teléfono, porque en realidad lo que más deseaba era que alguien viniera a socorrerme, y esa noche no existía en el mundo otra persona que pudiera consolarme sino ella. Y mientras no paraba de soltar acusaciones e insultos, fui deslizando también algunos datos acerca de la zona de la ciudad donde me encontraba anclado. Entonces ella dijo que la esperara, que llegaría en unos minutos. Le grité que ni se le ocurriera aparecer.

Colgué y crucé hasta la plaza, me senté en un banco y me puse a elaborar media docena de frases muy hirientes, para cuando ella llegara. En algún momento Livia estaba parada a mi lado y me hablaba. Me hice el sorprendido y, agresivo, le pregunté: “¿Qué hacés acá?”. Se sentó y, muy calma, propuso que fuéramos a su casa: tomaríamos un café, conversaríamos. Le dije que con ella yo no iría a ninguna parte y mucho menos a su casa, que no quería hablar con nadie, y le largué algunas de esas frases hirientes que había estado elaborando. Ella insistió, serena y conciliadora. Por fin me levanté y le permití que me guiara hasta el cordón de la vereda y me metiera en un taxi.

Un rato después estaba sentado en un sillón del living de su departamento, oyendo cómo ella preparaba café en la cocina. No me había quitado el abrigo, para que supiera que mi intención no era instalarme, sino quedarme sólo el tiempo suficiente para aclarar el par de cosas que debían ser aclaradas. Ni un minuto más. Livia apareció con una taza grande y humeante y me la ofreció, mirándome a los ojos y sonriendo. En su sonrisa había generosidad y comprensión, y ambas herían mi orgullo. Probé el café y dije: “Está horrible”. A través de los vidrios empañados de la ventana se veían las luces de la ciudad, fijas en el frío. Entonces me acordé de mi poema y pensé que, aunque no se lo merecía, tal vez se lo leyera. Livia se había sentado en el sillón de enfrente. Callaba, me miraba y la sonrisa seguía siendo la misma. Y yo no terminaba de decidir si correspondía que comenzara a sentirme humillado o feliz. Y de pronto, el poema y la posibilidad de que ella lo escuchara fue lo único que importó.

-

Mariposa

Por Antonio Dal Masetto

ESCRIBEN HOY

- Adriana Meyer

- Adrián Melo

- Alejandro Dramis

- Alejandro Ros

- Alejo Diz

- Andrés Valenzuela

- Antonio Dal Masetto

- Carolina Selicki Acevedo

- Charlotte McDonald-Gibson

- Claudia Korol

- Cristina Civale

- Daniel Gigena

- Daniel Link

- Dolores Curia

- Eduardo Videla

- Elsa Gerez

- Ezequiel Boetti

- Federico Kucher

- Flavio Rapisardi

- Flor Monfort

- Guadalupe Treibel

- Horacio Bernades

- Horacio Cecchi

- Javier Chiabrando

- José Maggi

- Juan Forn

- Juan Pablo Cinelli

- Laura Vales

- Leonardo Castillo

- Liliana Viola

- Luciana Peker

- Luciano Monteagudo

- Magdalena De Santo

- Mariana Carbajal

- Marisa Avigliano

- Marta Dillon

- María Daniela Yaccar

- Nicolás Lantos

- Roque Casciero

- Sebastián Premici

- Sergio Sánchez

- Silvina Herrera

- Sonia Jaroslavsky

- Tim Walker

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.