![]()

![]()

![]() Martes, 17 de abril de 2012

| Hoy

Martes, 17 de abril de 2012

| Hoy

Homo Titanic

Por Rodrigo Fresán

Por Rodrigo Fresán

UNO En el centro de la noche, el pequeño hijo de Rodríguez se despierta gritando. “Soñé que Froilán me perseguía por el Titanic disparando su rifle”, solloza el niño mientras Rodríguez lo abraza. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es el popular nieto de los reyes de España (quien la semana pasada se pegó un tiro en el pie) y Titanic es la popular película de James Cameron (film que se ha reencarnado en versión 3D para coincidir con el centenario del naufragio más top de la historia). Y a Rodríguez le conmueve la capacidad de su hijo para tejer sus sueños con los hilos de la realidad. Por estos días, todos hablan del accidente doméstico-balístico de Froilán (preguntándose qué andaba haciendo un niño de trece años con un rifle) y se regocijan/irritan ante la seguidilla de catástrofes que persiguen a la familia real y a la que se ha sumado un accidente de caza/expediente X del Rey durante una cacería en Botswana (preguntándose qué andaba haciendo un monarca de setenta y cuatro años con un rifle lejos de su país, sin avisar, mientras su país se derrite y hace agua). Y el Titanic navega y choca y se hunde de nuevo: miniserie de TV y reestreno en cine y centenaria metáfora perfecta para editoriales donde se retrata a España como un país que –luego de tanto tiempo de mentirse a sí mismo y a los suyos– ha chocado contra el pesadillesco iceberg de la más insomne de las verdades. Y así la desilusión y el desencanto y la angustia parecen no tocar fondo. Todo es, de pronto, titánico: crisis y sacrificio. Todo remite a una de las tantas variantes de La Ley de Murphy (si te dicen que algo es “insumergible”, ya sabés lo que va a pasar) y te preguntan “¿En qué se parecen Froilán y la prima de riesgo española” y te responden que “En que uno y otra se dispararon”.

DOS En un artículo de La Vanguardia, Juan Tugores Ques apunta que la tragedia del Titanic como espectáculo siempre alza los mástiles de los contrastes entre primera y tercera clase. Pero a nadie –ni a Felowes ni a Cameron– parece interesarle, desde un punto de vista dramático, el destino de una clase media sin brújula ni ancla. Ahora tampoco. Y Rodríguez lee un titular de El País: “Sexismo lingüístico: del iceberg al glaciar”. Y Rodríguez se pregunta –entre tanta queja genérica a la hora del ello y ella– cómo es que nadie ha protestado aún porque se dice únicamente parados sin distinguir y separar de esa masa creciente a las paradas: eufemismo falsamente vertical que apenas disimula la condición de derribadas y derribados. En realidad, a la hora de la verdad, la cosa no pasa por cubrir o descubrir al sexo, sino por una cuestión de cubiertas al aire libre. Pocos ricos y cada vez más pobres paseando por allí, respirando profundo hasta el momento sin retorno del Big Crack, y ahí se acaban las diferencias y todos a los botes mientras alguien grita, en vano, aquello de “Las mujeres y los niños primero”. Así, lo de antes, el Titanic como perfecto símbolo y ambiente controlado para estudiar noblezas y miserias humanas.

Rodríguez vio días atrás la flamante miniserie a cargo de Julian “Downton Abbey” Fellowes y está muy bien, esa obsesión tan inglesa por contemplar, como en un hormiguero, las relaciones entre los de arriba y los de abajo. Pero su hijo se quedó con ganas de más efectos especiales en el tramo final (en este sentido, la miniserie quiere ser tan elegante que acaba resultando frustrante) y entonces Rodríguez decidió llevar a su hijo a los mares de Cameron. Rodríguez no recuerda mucho de la película o, en realidad, recuerda todo; porque hay muy poco que recordar en su más bien esquemática trama con chico humilde y chica adinerada. De nuevo –calzando gafas tridimensionales, intentando que no se le meta la proa en el ojo–, Rodríguez vuelve a sentir que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet estarían mucho mejor en una remake de El graduado con el joven en el rol de Benjamin Braddock y la mujer cruzando las piernas como Mrs. Robinson. Pero Rodríguez siente cierto cariño nostálgico por todo lo que ocurre ahí y –a la altura de los títulos finales, Celine Dion ululando su canción de sirena histérica– Rodríguez evoca la noche en que vio Titanic, por primera vez, con su esposa. Y que ella lloró. Y que él pensó que las lágrimas brotaban ante el paisaje de un –nunca mejor dicho– profundo amor flotando más allá del tiempo y del espacio. Hoy –tantas millas náuticas después, a la deriva– Rodríguez no puede evitar el preguntarse si su mujer no lloraba, en realidad, fantaseando con su desaparición, feliz de saberse sobreviviente y viuda joven mientras él se hunde y se hunde y no para de hundirse.

TRES En el mar revuelto del presente, el capitán Sarkozy y el capitán Monti se burlan del capitán Rajoy. Y los televisores muestran imágenes del flamante Museo Titanic en los muelles y astilleros de Belfast (donde el paquebote fue ensamblado) y de ese crucero conmemorativo en el que (previo pago de 7200 euros) mucha gente con mucho tiempo libre se embarcó en Southampton, vestida de época, para reproducir trayectoria trunca y dedicar misa en el sitio exacto del “¡Ups! ¿qué fue ese ruido?”, apenas disimulando su excitación/miedo ante la posibilidad de que vuelva a suceder aquello que tuvo hora y lugar a las 23.40 del domingo 14 de abril, un siglo atrás. Y ya nunca volver a casa, y morir en nombre de la inmortalidad.

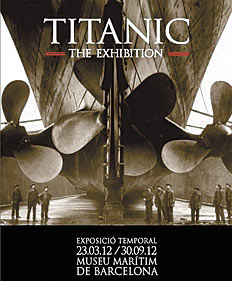

Rodríguez e hijo salen del cine y van hasta el Museu Maritim, donde ha recalado la exposición Titanic: The Exhibition. Afuera, atracan los cruceros colosales y descargan hordas de turistas sobre una ciudad de rodillas y a la espera de que dejen en sus playas la mayor cantidad de euros posibles. Adentro, objetos arrancados al abismo –desde vajilla hasta el smoking del millonario español Víctor Peñasco, tocado y hundido durante su luna de miel– y fieles recreaciones de camarotes, comedores, pasillos y hasta un enorme bloque de hielo. Rodríguez y su hijo caminan por ahí y –cada uno a su manera– juegan con la idea de quedarse allí para siempre. El hijo para echarse a la mar, el padre para no volver a puerto.

De regreso a casa –a esa isla con palmera solitaria–, en la radio del auto suena “La orquesta del Titanic” de Serrat y Sabina. Rodríguez les tiene cariño a ambos, pero no puede el evitar sentirlos cada vez más parecidos a esos dos muppets otoñales y cínicos comentando desde su palco lo que sucede sobre el escenario. “¡Sálvese quién pueda!, gritaba el capitán / los niños y las damas van primero / los magnates detrás, que no pare la orquesta, caballero”, cantan y crujen como salados y viejos lobos de mar. Y –mientras sigue la música y todo comienza a torcerse en el más agudo y grave de los ángulos– alguien, aferrado a la chimenea, todavía insiste con que no hace falta ningún rescate, que no pasa nada, que todo va bien. Mientras –sobran reposeras y faltan salvavidas en un puente de mando cada vez más parecido a aquel camarote de los Hermanos Marx– son demasiados los que corren como niños con un rifle en sus manos y terminan pegándose un tiro en el propio pie mientras aúllan, sin creérselo y con el agua al cuello, eso de “King of the world!”.

-

Homo Titanic

Por Rodrigo Fresán

ESCRIBEN HOY

- Ailín Bullentini

- Alejandra Dandan

- Alejo Diz

- Alfredo Zaiat

- Catrina Stewart

- Claudio Scaletta

- Darío Aranda

- David Usborne

- Diego Braude

- Diego Brodersen

- Eduardo Febbro

- Eduardo Videla

- Emilio Ruchansky

- Fabián Lebenglik

- Fernando Krakowiak

- Horacio Bernades

- Horacio Cecchi

- Javier Lewkowicz

- Juan Carlos Tizziani

- Karina Micheletto

- Lorena Panzerini

- Luis Bastús

- Marcelo Justo

- Mariano Blejman

- Mario Rapoport

- Mario Wainfeld

- Martín Granovsky

- Miguel Jorquera

- Raúl Kollmann e Irina Hauser

- Ricardo Aronskind

- Ricardo De Dicco

- Rodrigo Fresán

- Sebastián Premici

- Víctor Bronstein

- Víctor Maini

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.