![]()

![]()

![]() Viernes, 10 de enero de 2014

| Hoy

Viernes, 10 de enero de 2014

| Hoy

VERANO12 › VICENTE BATTISTA

Jazmines para la Santa

La Santa salía todos los 13 de diciembre, a las cuatro de la tarde. En la gran avenida ya habían instalado los puestos de rosquitas, de caramelos, de estampitas, de globos y de flores artificiales. Me detengo un instante en la palabra “rosquitas” y veo a Pablo y el principio de la historia. Mamá decía que mejor no comerlas, que eran viejas y quién sabe desde cuándo las tienen. Pablo pensaba que quizá desde el otro 13 de diciembre. Las rosquitas guardadas durante un año, en grandes canastos de mimbre o en bolsas de arpillera, para deleite de ratas y cucarachas. Pablo igual las veía deliciosas, crocantes, bañadas en almíbar y las deseaba, año a año, todos los 13 de diciembre, cuando sacaban a Santa Lucía y era fiesta en el barrio.

Mamá era devota de la Santa. Esperaba su paso desde cualquier esquina, y le arrojaba jazmines. Pablo también iba a los festejos, pero sólo tentado por las rosquitas. No hay que caer en tentación, decía Santiago. Santiago era su amigo y uno de los monaguillos que cantaban al paso de la Santa. En las noches de verano, solían mirar las estrellas y discutir, filosóficos y curiosos, si las habían hecho o si habían acontecido porque sí. Santiago aseguraba que eran obra de Dios, creador del cielo y de la tierra. A Pablo le costaba aceptar que tantas estrellas hubiesen sido hechas por una sola persona.

Esa tarde Pablo no estaba preocupado por el principio del universo: pensaba en el almíbar que bañaba las rosquitas. No tenía un centavo en el bolsillo y era inútil pedirle a mamá. Miró el suelo, buscando una moneda. En los cuentos, los chicos pobres siempre hallaban la moneda salvadora. Cuando levantó la vista se encontró con Juan Carlos. Le habían prohibido juntarse con él: era el atorrante del barrio, no se le conocía madre, y su padre andaba siempre borracho. No iba a la escuela y ni siquiera en la iglesia lo querían: lo habían sorprendido robando la limosna. Pablo pensó que había encontrado a la persona indicada y pidió que le prestase una moneda. Para comprar rosquitas, dijo. Juan Carlos desembolsó los bolsillos, sólo encontró pelusa, un boleto de tren, que no era capicúa, una cajita de fósforos y dos cigarrillos a medio fumar. Pablo comprendió que tampoco ese año iba a conocer el sabor de las rosquitas.

–Pero podemos conseguirla –dijo Juan Carlos y dijo que lo acompañara, que se lo contaba por el camino.

Estuvo a punto de negarse. Si mamá lo pescaba con Juan Carlos el castigo sería duro. Lo venció la tentación y se dejó llevar. Juan Carlos, enigmático, señaló un canasto con jazmines. Pablo no entendía nada, y cuando llegaron a la plaza seguía sin entender. Juan Carlos buscó un banco apartado y lo invitó a sentarse. Miró el reloj de la torre del convento, dijo que más o menos en una hora sacarían a la Santa y comenzó a explicar el plan. Parecía un fogueado general de película norteamericana instruyendo a su estado mayor. Señaló diferentes sitios en la avenida y dio instrucciones que no admitían réplicas.

–Ahí las lavamos –dijo e indicó la fuente de la plaza.

Era una operación arriesgada, mucho más peligrosa que estar sentado junto a Juan Carlos o comer las rosquitas prohibidas.

–¿Y después qué? –preguntó Pablo, aunque intuía la respuesta.

–Después las vendemos –dijo Juan Carlos.

Pablo comprendió que debía irse cuanto antes; sin embargo, no hizo el mínimo gesto.

–Nos pueden castigar –dijo.

–¿Quién nos va a castigar?

Con un ligero movimiento de cabeza, Pablo señaló hacia el cielo.

–¿Nuestro Señor? –dijo Juan Carlos y volvió a reír.

–¿Por qué no puede ser? –preguntó Pablo.

–Otra vez Santiago te comió el coco. Vos no sos de ellos, ni siquiera estás bautizado. No te pueden hacer nada.

En eso tenía razón: papá era socialista y tozudamente ateo, se había negado al bautizo y no hubo forma de que transigiera. Pablo estaba en pecado original, se lo había dicho Santiago y le había dicho que los chicos que se morían así iban al Limbo. Pablo pensó que iría al Limbo y, en lugar de asustarse, se había tranquilizado: Limbo es una palabra tranquilizante.

–¿Y vos? Vos estás bautizado, a vos te pueden castigar –dijo.

–Yo no creo en eso –dijo Juan Carlos.

Igual que papá, que no creía ni en Dios ni en vírgenes ni en santos, que decía que todo era una formidable mentira y golpeaba la mesa cada vez que lo decía.

–¿Dónde nos vemos? –preguntó.

–En esta esquina, dentro de una hora –ordenó Juan Carlos, otra vez parecía un fogueado general.

Durante ese tiempo Pablo pensó en las rosquitas crocantes bañadas en almíbar y en cuál podría ser el castigo en caso de que Dios existiese. Decidió que era bastante improbable que todas las estrellas las hubiese hecho una sola persona; las rosquitas, en cambio, eran una verdad indiscutible. Llegó puntual a la cita.

Desde lejos se escuchaba el coro de monaguillos. Pablo pensó que Santiago jamás lo perdonaría, pero Dios sí. Santiago le había dicho que Dios era inconmensurablemente bueno. La gente se fue apartando para dejar paso a la procesión. Una incesante lluvia de jazmines caía sobre la Santa.

–Ahora –dijo Juan Carlos y le entregó una pequeña bolsa de arpillera–. Los metes acá, después los lavamos y quedan listos para la venta. Hay que agarrarlos antes de que los pisen.

Pablo tomó la bolsa en silencio y guardó silencio durante todo el operativo. Se mezcló entre fieles y curiosos y levantó jazmines a diestra y siniestra: de un solo golpe de vista desechaba los ramos pisoteados y de un solo golpe de mano metía en la bolsa los ramos rescatables. Se olvidó del miedo inicial y no le importó quién pudiera verlo: él no estaba bautizado, ya habría tiempo de arreglarlo en el Limbo, ahora sólo veía jazmines. No vio a su madre, pero la madre lo vio a él. Lo siguió con la mirada y alcanzó a distinguir que se reunía con Juan Carlos en la esquina de Brandsen y Montes de Oca.

–¿Cómo te fue? –preguntó Juan Carlos.

Pablo se limitó a levantar la bolsa, a modo de trofeo. Los fieles atendían a la Santa y nadie prestó atención a ese par de chicos, lavando jazmines en la fuente de la plaza. Los acomodaron prolijamente sobre el césped e hicieron la selección final, fue un reparto salomónico: nueve ramos a cada uno.

–Ahora a venderlos –dijo Juan Carlos.

Pablo asintió moviendo la cabeza y caminó ligero, con la carga al hombro. Se detuvo muy cerca de un puesto de rosquitas, miró hacia uno y otro lado y rompió el largo silencio.

–¡Jazmines para la Santa! –comenzó a gritar.

El último ramo lo vendió en la puerta de la iglesia. Acarició las monedas y decidió que antes debía visitar el templo. Todo estaba dispuesto para recibir a Lucía. Se detuvo frente a un santo cualquiera. “Es mi patrono”, dijo una viejita con pocas ganas de compartirlo. Pablo hizo el ademán de persignarse y volvió a la calle. A cien metros se veía a la Santa, bamboleándose bajo el palio. En la vereda de enfrente, el quiosco de rosquitas.

Llegó a su casa casi de noche y pensó que el enojo de papá era por la tardanza, iba a inventar cualquier excusa, pero mamá habló.

–Estaba con el atorrante de Juan Carlos –dijo, hizo una pausa intimidante y agregó– juntando los jazmines de la Santa.

Lo de papá no era enojo, era desencanto.

–¿Ayudabas a los curas? –preguntó.

Mamá quiso hablar, pero papá la interrumpió con un gesto. Necesitaba la respuesta de Pablo.

–¿Los estabas ayudando?

Pablo agachó la cabeza y negó una y otra vez.

–¿Qué hiciste con los jazmines?

–Los vendí –dijo Pablo, sin levantar la cabeza.

–Vaciate los bolsillos –ordenó mamá.

Fue sacando las cosas lentamente: media barra de chocolate, cuatro figuritas repetidas y su bolita-amuleto, y las ordenó en fila, sobre la mesa del comedor.

–¿Dónde está la plata? –preguntó mamá.

–Me la gasté –dijo Pablo.

–¿En qué?

–Me compré rosquitas –mintió Pablo.

Y todo, de golpe, adquirió el aspecto de una secuencia de cine mudo. Mamá y papá en blanco y negro, exagerando cada gesto, como en las películas de Chaplin, pero sin gracia. Mamá iba de una a otra punta de la pieza repitiendo “Cómo comiste esa porquería, cómo podés juntarte con ese atorrante”. Papá a un costado, con el rigor de una estatua, sólo movía los ojos para seguir el deambular de mamá. Mientras el gesto de mamá crecía en dramatismo, la cara de papá se llenaba de alegría. Oscuramente, Pablo supo cuál sería el final de esa película y supo que no podría hacer nada para evitarlo.

–¡Jodiste a los curas! –dijo papá y estalló el escándalo.

Mamá dijo que esas cosas no se le hacen a la Santa y papá dijo que todo era una gran mentira, que la Santa y Dios y los curas eran una gran mentira. Pablo seguía ahí, pero hacía rato se habían olvidado de él. Papá y mamá estaban repitiendo una antigua discusión, que llevaba siglos. En algo hay que creer, decía mamá, y papá decía que no. Cuando te llegue el día lo vas a entender, gritaba mamá y papá se echaba a reír. Sin confesión y sin Dios, decía riendo. Años más tarde Pablo supo que eran los versos de un tango, pero aquella vez sólo pensó que papá y él alguna vez se encontrarían en el Limbo; eso lo tranquilizó.

Papá murió veintidós años después, en mitad de la noche, en silencio, y sin molestar a nadie, ni siquiera a Dios. Me detengo un instante en la palabra murió, veo un lacónico telegrama –“Papá ha muerto, no vengas”– y el final de la historia: un cartero amable, con la mejor de sus sonrisas y aguardando recompensa, porque era Navidad, y en Navidad sólo se daban buenas nuevas.

–En la Grecia antigua mataban al mensajero de las malas noticias –dijo Pablo–; ahora les damos propina.

Habrá sido una suma importante, porque el cartero –que no entendía la lengua de Pablo– dijo thank you, e inclinó el cuerpo, como un actor que agradece los aplausos. Pablo le pasó un brazo por los hombros, afectuosamente.

–Papá tenía razón, una sola persona no pudo haber hecho todas las estrellas –dijo.

El cartero sonrió, cortés. Excuse me, rogó y con ademán grácil intentó liberarse.

–Sin embargo –dijo Pablo–, aquella tarde no compré rosquitas.

–I don’t catch it –explicó el cartero y consiguió soltarse.

–Aquella tarde compré jazmines. Los mejores jazmines, y se los tiré a la Santa.

Pablo hizo el gesto de arrojar jazmines al aire y se echó a reír, como quien festeja una travesura.

–I’m sorry –suplicó el cartero y retrocedió de prisa.

–Ramo a ramo, hasta el último pétalo –dijo Pablo, dejó de reír y agregó, casi murmurando–. Pero nada cambia, papá tenía razón. Todo sigue siendo una formidable mentira.

–Merry Christmas –gritó el cartero desde la otra punta del corredor y salió a la calle, con la más navideña de sus sonrisas.

-

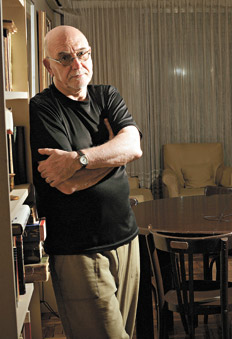

JAZMINES PARA LA SANTA

Por Vicente Battista

ESCRIBEN HOY

- Adrián Melo

- Ailín Bullentini

- Alejandro Dramis

- Andrés Mendieta

- Andrés Valenzuela

- Carlos Rodríguez

- Claudio Socolsky

- Cristina Civale

- David Cufré

- Diego Fischerman

- Diego Tatián

- Eduardo Videla

- Facundo Gari

- Flavio Rapisardi

- Guadalupe Treibel

- Irupé Tentorio

- Javier Chiabrando

- Juan Forn

- Karina Micheletto

- Luciana Peker

- Luis Bastús

- Mabel Bellucci

- Marina Mariasch

- Marisa Avigliano

- Marisol Gentile

- Marta Dillon

- María Elena Naddeo

- María Mansilla

- Nicolás Lantos

- Oscar Laborde

- Pablo Fornero

- Pablo Pérez

- Paula Jiménez España

- Remo Carlotto

- Rosario Bléfari

- Sebastian Abrevaya

- Silvina Friera

- Silvina Herrera

- Sonia Jaroslavsky

- Vicente Battista

- Victoria Lescano

- Werner Pertot

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.