![]()

![]()

![]() Domingo, 21 de febrero de 2010

| Hoy

Domingo, 21 de febrero de 2010

| Hoy

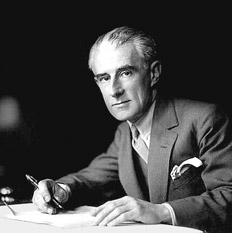

Ravel

Por José Pablo Feinmann

Por José Pablo Feinmann

Cierta vez, en una mesa de café, divagando sobre música, intérpretes y compositores, alguien, inspirado, dijo: “Yo no sé si ese tipo inventó algo. Pero qué me importa. Todo lo que compuso es genial”. Se refería a Ravel, al exquisito, al sensual, al prodigioso orquestador, al que ahondó como pocos en los secretos del piano, que son infinitos, al solitario, al hombrecito bajo y escueto, al compositor del que es –para mí– el más poderoso poema sinfónico de la historia de la música, La Valse (1920). Y esta afirmación tajante me obliga a encontrar en ella mi punto de partida. ¿Hemos pensado todo lo que significa –no ya en la historia de la música sino en la de la cultura de la modernidad– esa partitura de Ravel? Sigamos con las afirmaciones restallantes: pocas veces la música y la filosofía se estrecharon tan poderosamente. Si esas dos disciplinas son –-para George Steiner– las que posibilitan llegar a las más grandes alturas en el intento siempre vano de la espiritualidad humana por atrapar lo sublime, lo absoluto, en ese poema sinfónico de Ravel las dos están puestas en juego como nunca o casi nunca. La historia de ese intento raveliano es deslumbrante. En 1906, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el ya no tan joven Ravel, que había nacido en 1875 y tenía entonces más de treinta años, planeaba junto a Serge Diaghilev, el arbitrario, tiránico y genial director del Ballet Russe, un homenaje a Johann Strauss II que llevaría el acaso previsible título de Una apoteosis del vals. Los valses de Strauss expresaban la felicidad de la Viena imperial, de la unidad alemana, de la Prusia guerrera y victoriosa. Esa música fascinó a temperamentos tan disímiles como los de Brahms y Wagner y llevó a un pianista de un virtuosismo feroz como Leopold Godowsky a utilizarla como base para sus metamorfosis sinfónicas sobre Vida de artista o El murciélago, que pianistas con pasión por la pirotecnia –como el recientemente fallecido Earl Wild– tocaron deslumbrantemente. El proyecto de Ravel-Diaghilev era un ballet colorido, brillantemente orquestado (¿qué otra cosa podría esperarse de Ravel?), lleno de pasajes para el lucimiento de los bailarines y apoteósico. ¿La apoteosis de qué? Del vals straussiano y de lo que había representado: la existencia burbujeante de una burguesía opulenta. El proyecto queda trunco por el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Como si fuera un ballet más, o como si la metralla sonara como una gran orquesta sinfónica, Ravel se desvive por enrolarse en el ejército de su patria, por vivir de cerca la exultancia de la guerra, una experiencia de la que nada sabía y que habría de costarle cara. Lo rechazan porque –como dijimos– es bajito, escueto, magro. Quiere entrar en la aviación: tampoco. Finalmente obtiene un puesto que debe haberle interesado: será chofer en una columna motorizada. Para conducir un camión no es necesario ser alto, ni musculoso, alcanza con ser hábil. Pero su columna motorizada se acerca demasiado al foco de las acciones. Y esas acciones –las bombas, los cadáveres, los despedazados, los gritos de dolor– devastan al sensible compositor. Le obligan a ver el verdadero, intolerable rostro de la más horrible de las experiencias, ésa en que los hombres se aniquilan unos a otros. Física y espiritualmente demolido, en puro estado de devastación regresa a París. Vuelve, entonces, al proyecto que había soñado junto a Diaghilev en días lejanos, antes del horror. Compone en 1920 La Valse (ya no Una apoteosis del vals), poema coreográfico para orquesta. Es una meditación sobre el fin de la modernidad. Con la guerra de 1914 (y su anticipo: el hundimiento del Titanic) muere la idea del progreso indefinido, de la infalibilidad de la técnica, de la eterna felicidad burguesa, de todo lo que quiso expresar el concepto de Belle Epoque. Ya no hay ni habrá épocas bellas. Eso que Lyotard llama (en su Misiva sobre la historia universal) muerte de los grandes relatos se produce ya con la sanguinaria guerra de trincheras y gases envenenados y con el fracaso inconcebible del más formidable artefacto fabricado por el genio tecno-humano: el transatlántico Titanic, aniquilado por un simple elemento de eso que el progreso y la razón instrumental creían poder someter con total impunidad: la naturaleza. En la música, el teórico de este fracaso fue Maurice Ravel. Tuvo perfecta conciencia de lo que hacía. Lo hizo con sus instrumentos, los de un gran músico y, muy especialmente, un genial orquestador. La Valse tiene un inicio perturbador, misterioso. Ravel repetirá el procedimiento en su Concierto para la mano izquierda. Antes, lo había usado en Daphnis y Chloé, que se estrena en 1912, con Pierre Monteux en el podio y Vaslav Nijinsky al frente del ballet, casi nada. Los instrumentos trabajan sordamente. Los temas que irán apareciendo a lo largo de la partitura apenas se insinúan. Luego sigue un crescendo y se inicia el vals, un vals elegante, fresco. Ravel expone toda la belleza del espíritu vienés. Sus valses son originales pero remiten a los de Johann Strauss II. El que escucha la partitura se deleita. Nada sombrío se adivina. Poco a poco, con excepcional sutileza, Ravel empieza a deteriorar los temas straussianos. La Belle Epoque emite ruidos desagradables, ya no se puede bailar esa música, nadie puede deslizarse por ella como antes lo hacía con los viejos valses de los días de gloria. Las disonancias crecen. Las alegres melodías se quiebran. No hay alegría ahí, anuncian ahora la inminencia de algo terrible. Para imponer ese ahogo, esa angustia, Ravel se vale de un procedimiento de aniquilación de toda línea melódica. No voy a usar la palabra deconstrucción porque no es la apropiada. Ravel se acerca más a ese sentido que manejó Heidegger y luego copiaron (alterándolo) todos (especialmente los franceses del giro lingüístico). Heidegger habla de destrucción. Y dice que “destruir no significa aniquilar, sino desmontar, desmantelar” (¿Qué es la filosofía?). En Ravel no hay una actitud cognoscitiva. No deconstruye el vals para indagar en su lenguaje. Ravel tiene que desmontar, desmantelar el mundo de Strauss. Pero, al hacerlo, exhibe su destrucción: ese mundo ya no existe. Ha muerto entre la metralla y los cadáveres. El lo vio. El, Maurice Ravel, estuvo ahí, en el campo de la guerra y supo que el horror había hecho presa de la condición humana. De aquí que La Valse se precipite en una postulación extrema: el vals ha muerto, ha muerto el mundo que lo hizo posible, Strauss fue asesinado en las trincheras francesas y alemanas. Cualquiera que escuche ahora la partitura comprenderá por qué todo es tan quebrado, tan brutal a medida que el fin se aproxima. La partitura tiene versión para dos pianos y no son muchos los pianistas que se le atreven. Hasta hoy la versión de Nelson Freire y Martha Argerich sigue siendo estremecedora. Pero hay que escuchar también la de Karin Lechner y Sergio Tiempo.

Ravel no fue prolífico, pero tampoco se hizo desear. Fue un gran maestro. De sus alumnos ingleses solía decir: “Pobres muchachos. Cuando estudian conmigo se atreven a todo. Son osados, piden desafíos, exigen asombros. Luego cruzan el Canal de La Mancha, llegan a Inglaterra... y los está esperando Elgar”. Admiraba a George Gershwin. Sus dos conciertos le deben mucho. Los compuso en 1931, trabajó en los dos alternativamente. Tenía sobre el piano las partituras de la Rhapsody in blue y del Concierto en fa mayor. Sus anécdotas con el gran George son conocidas pero muy atrayentes. Gershwin le pide que le dé lecciones. Ravel le pregunta cuánto dinero gana por mes. George le dice una cifra astronómica. Ravel le contesta: ¿Por qué no me enseña usted a mí? La otra es más verosímil. Gershwin toca sus temas para que Ravel los escuche. Su técnica, su velocidad, el ritmo irresistible que despliega en el teclado, todo es asombroso. Ravel lo interrumpe: Dígame, Gershwin, ¿qué quiere que yo le enseñe? ¿Para qué quiere ser un Ravel de segunda si ya es un Gershwin de primera?

Los dos murieron en 1937. Gershwin de un tumor cerebral. Ravel, aparentemente, también. Pero había vivido más. Nació en 1875, Gershwin en 1898. ¿No inventó nada nuevo? ¿Hay en él demasiado Debussy? ¿Demasiado Liszt? No, Ravel fue único. Lo que hizo, lo hizo él y a él se lo debemos. ¿El músico que compuso Gaspard de la nuit no inventó nada? Hay dos grandes partituras pianísticas rompededos. En el siglo XIX, la Sonata en si menor de Liszt. En el XX, Gaspard de la nuit. Pregúntenles a los pianistas. Su última obra es el Concierto para la mano izquierda, que escribe a pedido del pianista manco Paul Wittgenstein. Había perdido la derecha en la guerra, como Ravel perdió ahí otras cosas. Prokofiev también le escribió uno al hermano del filósofo, de Ludwig. Pero Wittgenstein dijo que era intocable. Yo creo que no es bueno. El de Ravel, en cambio, es casi música de Hollywood. Suena a Miklos Rozsa. (O al revés: Rozsa suena a Ravel, ya que le robó a manos llenas. Pero con ingenio y creatividad.) Tiene un solo movimiento y es adorable. Y también mágico: nadie que lo escuche podrá creer que todo eso lo hace una sola mano. Y la izquierda. Tenía una amiga que –cuando la orquesta toma el tema central en un tutti espectacular– se reía y exclamaba: “¡Reventó el dique! ¡Las lluvias de Ranchipur!”. Cualquiera de estos días seguimos escribiendo sobre el invalorable Maurice Ravel. (¡No abordamos el célebre Bolero, para el que necesitaríamos veinte páginas por lo menos!) Entre tanto, escuchen la Pavana para una infanta difunta o el Concierto en sol mayor (con su no-hay-palabras movimiento lento). Hay versiones de Monique Haas, Argerich y la clásica de Benedetti Michelangeli. Todas brillantes. Aquí, cerremos con la coda de Gaspard de la nuit, ese modo de concluir una partitura endemoniada con un acorde distraído, o desdeñoso, que apenas alcanza a decir: Esto es todo.

-

Ravel

Por José Pablo Feinmann

ESCRIBEN HOY

- Alejandro Soifer

- Alejo Diz

- Alfredo Garcia

- Alfredo Zaiat

- Alicia Simeoni

- Ana Benjamin

- Ariel Dorfman

- Beatriz Vignoli

- Carlos Mathus

- Carlos Rodríguez

- Claudio Scaletta

- Cristian Carrillo

- Darío Aranda

- David Urborne

- Diego Fischerman

- Diego Rubinzal

- Graciela Cutuli

- Guillermo Zysman

- Horacio Bernades

- Horacio Verbitsky

- Immanuel Wallerstein

- Javier Lewkowicz

- José Luis Castiñeira de Dios

- José Maggi

- José Pablo Feinmann

- Juan Forn

- Juan Pablo Bertazza

- Julieta Goldman

- Julio Cejas

- Julio Godio

- Julián Varsavsky

- Laura Vales

- Leonardo Ferri

- Luciano Monteagudo

- Mariana Carbajal

- Mariana Enriquez

- Mariano Kairuz

- Mario Wainfeld

- Martin Kasañetz

- Martín Granovsky

- Martín Pérez

- Mercedes Halfon

- Natali Schejtman

- Nicolas G. Recoaro

- Nora Veiras

- Pablo Donadio

- Patti Smith

- Raúl Dellatorre

- Richard Osley

- Roberto García Moritán

- Roberto Navarro

- Rodrigo Fresán

- Rubén Milito

- Rupert Cornwell

- Santiago O’Donnell

- Silvina Friera

- Victoria Lescano

- Víctor Zenobi

- Werner Pertot

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.